Entretien

Dominique Bussereau : « Il faut être porteurs d’idées, et s’appuyer sur les professionnels »

Entretien

L’ancien président du Conseil départemental, désormais libre de tout mandat électif, revient pour L’Agriculteur Charentais sur la politique agricole menée en Charente-Maritime, mais aussi sur son expérience en tant que ministre de l’Agriculture.

L’ancien président du Conseil départemental, désormais libre de tout mandat électif, revient pour L’Agriculteur Charentais sur la politique agricole menée en Charente-Maritime, mais aussi sur son expérience en tant que ministre de l’Agriculture.

Dominique Bussereau lors de son arrivée au ministère de l’Agriculture, en novembre 2004.

©

Ministère de l'Agriculture

Au cours de votre carrière politique, vous avez occupé plusieurs postes ministériels. Vous avez notamment été le dernier ministre de l’Agriculture de Jacques Chirac. Avec le recul, que vous inspire aujourd’hui votre passage rue de Varenne ?

Ça a été un grand bonheur. D’abord sur un plan politique et humain, parce qu’être choisi par Jacques Chirac pour être ministre de l’Agriculture, ce n’est pas rien. Il était particulièrement exigeant, et à juste titre, par rapport à ses ministres de l’Agriculture, comme l’étaient aussi ses Premiers ministres : Jean-Pierre Raffarin, dont le père avait été secrétaire d’État à l’Agriculture, et Dominique de Villepin, qui voyait ça de plus loin, mais comprenait bien l’importance politique de ce ministère.

Quand j’avais succédé à Hervé Gaymard, j’avais dit - et ça avait été critiqué à l’époque - que c’est un « ministère de la pâte humaine ». Je garde cette expression. C’est un ministère où on est en contact avec des gens, des hommes et des femmes sur le terrain, des syndicats agricoles très importants - j’ai eu le bonheur de travailler avec Jean-Michel Lemétayer, que j’aimais beaucoup, avec les JA, avec la Confédération, la Coordination, etc... Michel Rocard, qui m’avait appelé après ma nomination, m’avait dit : « Tu verras, c’est un petit Matignon ». Et en réalité, c’est un petit Matignon parce qu’au ministère de l’Agriculture, vous avez également l’alimentation, la ruralité, l’enseignement agricole - qui est le deuxième système après l’Éducation nationale d’enseignement dans notre pays -, la pêche et la conchyliculture, ce qui évidemment est très important par rapport à notre département, et l’importance de l’Europe.

Quand j’avais succédé à Hervé Gaymard, j’avais dit - et ça avait été critiqué à l’époque - que c’est un « ministère de la pâte humaine ». Je garde cette expression. C’est un ministère où on est en contact avec des gens, des hommes et des femmes sur le terrain, des syndicats agricoles très importants - j’ai eu le bonheur de travailler avec Jean-Michel Lemétayer, que j’aimais beaucoup, avec les JA, avec la Confédération, la Coordination, etc... Michel Rocard, qui m’avait appelé après ma nomination, m’avait dit : « Tu verras, c’est un petit Matignon ». Et en réalité, c’est un petit Matignon parce qu’au ministère de l’Agriculture, vous avez également l’alimentation, la ruralité, l’enseignement agricole - qui est le deuxième système après l’Éducation nationale d’enseignement dans notre pays -, la pêche et la conchyliculture, ce qui évidemment est très important par rapport à notre département, et l’importance de l’Europe.

40 % du temps rue de Varenne est consacré à l’Europe. (...) C'est un ministère très européen.

Je suis un militant européen, et 40 % du temps rue de Varenne est consacré à l’Europe. Avant chaque Conseil des ministres européens, j’avais un contact, souvent physique, avec mon homologue allemand. Je passais mon temps à aller dans tous les pays européens voir mes collègues pour bâtir des majorités conformes aux intérêts de la France pour les Conseils des ministres de l’Agriculture et pour les Conseils des ministres de la Pêche, qui déterminent les Pac et les quotas. C’est un ministère très européen. J’ai également eu à vivre, avec Christine Lagarde, qui était ministre du Commerce extérieur, les négociations de l’OMC à Hong-Kong, un sommet extrêmement difficile pour l’agriculture en règle générale. Là, j’ai eu à bâtir des alliances avec des pays extra-européens, en particulier avec le Japon. J’ai travaillé également avec des pays extra-européens comme l’Argentine, le Mexique, l’Australie... C’était vraiment un ministère passionnant, pendant trois ans, et avec un beau résultat politique à la fin puisque le candidat Sarkozy a eu à peu près 60 % des votes des agriculteurs français dès le premier tour de l’élection présidentielle de 2007.

Est-ce qu’il y a des moments marquants que vous gardez en mémoire ?

Les sommets, très longs, avec des interlocuteurs pas toujours très faciles : les Britanniques, les Polonais. Ces négociations nocturnes durent jusqu’au petit matin : on va à l’hôtel, on prend une douche, un petit déjeuner et on redémarre deux-trois heures après.

Des crises, aussi ; naturellement, la crise de la grippe aviaire, qui a été très violente pour les producteurs de volaille en France. C’était vraiment un moment extrêmement difficile. Il y a eu des crises plus locales. J’ai eu à gérer les dernières crises viticoles dans l’Aude. Il y a toujours, en France, un produit qui est en crise. Ça peut être un produit méditerranéen, ça peut être une crise brutale sur une production porcine dans une région...

Des crises, aussi ; naturellement, la crise de la grippe aviaire, qui a été très violente pour les producteurs de volaille en France. C’était vraiment un moment extrêmement difficile. Il y a eu des crises plus locales. J’ai eu à gérer les dernières crises viticoles dans l’Aude. Il y a toujours, en France, un produit qui est en crise. Ça peut être un produit méditerranéen, ça peut être une crise brutale sur une production porcine dans une région...

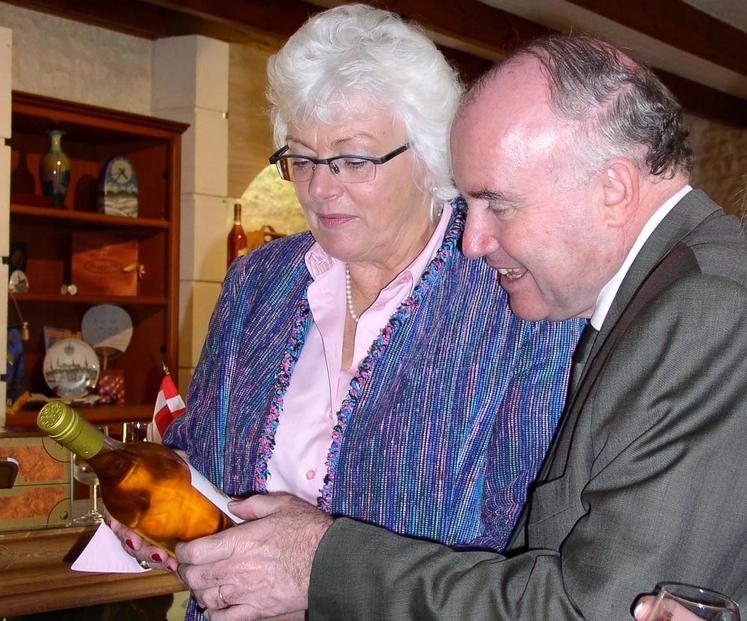

En Charente-Maritime, l’un des moments forts de votre ministériat avait été la visite de la commissaire européenne à l’Agriculture, Mariann Fischer Boel...

Oui, je l’avais fait venir, et j’avais fait venir également mon collègue autrichien, car l’Autriche présidait alors l’Union européenne. C’était pour les sensibiliser à nos dossiers charentais-maritimes, avec un regret d’ailleurs : c’est qu’à l’époque le président de la FDSEA, Michel Amblard, n’avait pas voulu être reçu par la commissaire agricole. J’avais trouvé absurde - et je le lui ai dit, même si nous sommes restés bons amis - que la FDSEA de la Charente-Maritime, qui avait déjà un contact particulier avec son ministre de l’Agriculture, et pour cause, refuse de rencontrer la commissaire européenne.

Est-ce qu’il y a une rencontre avec un agriculteur ou une agricultrice que vous gardez particulièrement en mémoire ?

En Charente-Maritime, je pense aux quelques couples d’exploitants agricoles qui sont à

St-Georges-de-Didonne. Je leur disais, chaque fin de semaine, quand je les croisais au marché ou ailleurs, qu’ils étaient mes meilleurs conseillers.

Et puis il y a eu une rencontre très amusante, avec Mme Chirac qui m’avait emmené en Corrèze chez un couple d’agriculteurs du Modef, que le voyage officiel n’avait pas prévu que je rencontre. Elle me disait que c’étaient des électeurs historiques de Jacques Chirac, et ils vivaient dans une ferme au bout d’un chemin enneigé. Ils nous avaient préparé en fin d’après-midi un bon thé et un bon gâteau. Le préfet - c’était d’ailleurs notre préfet actuel de Charente-Maritime, Nicolas Basselier, qui était alors en poste en Corrèze - se demandait où nous étions passés !

C’étaient des moments assez forts. Il y en a eu également avec les agriculteurs ultra-marins, les producteurs de bananes en Martinique et en Guadeloupe, et de canne à sucre dont les productions avaient été décimées après un cyclone à la Réunion, les agriculteurs de Mayotte et de Guyane... Et dans toute la France, lors des réunions organisées par les FDSEA sur un même modèle, sans rencontres officielles en préfecture, mais où le ministre doit venir, juché sur une charrette ou derrière un feu de bois qui au bout d’une heure s’éteint alors qu’il fait très froid... C’étaient des rencontres passionnantes. J’ai essayé de faire, en moyenne, en-dehors de mes fins de semaine en Charente-Maritime, deux déplacements par semaine à travers le pays pour rencontrer les agriculteurs sur le terrain.

St-Georges-de-Didonne. Je leur disais, chaque fin de semaine, quand je les croisais au marché ou ailleurs, qu’ils étaient mes meilleurs conseillers.

Et puis il y a eu une rencontre très amusante, avec Mme Chirac qui m’avait emmené en Corrèze chez un couple d’agriculteurs du Modef, que le voyage officiel n’avait pas prévu que je rencontre. Elle me disait que c’étaient des électeurs historiques de Jacques Chirac, et ils vivaient dans une ferme au bout d’un chemin enneigé. Ils nous avaient préparé en fin d’après-midi un bon thé et un bon gâteau. Le préfet - c’était d’ailleurs notre préfet actuel de Charente-Maritime, Nicolas Basselier, qui était alors en poste en Corrèze - se demandait où nous étions passés !

C’étaient des moments assez forts. Il y en a eu également avec les agriculteurs ultra-marins, les producteurs de bananes en Martinique et en Guadeloupe, et de canne à sucre dont les productions avaient été décimées après un cyclone à la Réunion, les agriculteurs de Mayotte et de Guyane... Et dans toute la France, lors des réunions organisées par les FDSEA sur un même modèle, sans rencontres officielles en préfecture, mais où le ministre doit venir, juché sur une charrette ou derrière un feu de bois qui au bout d’une heure s’éteint alors qu’il fait très froid... C’étaient des rencontres passionnantes. J’ai essayé de faire, en moyenne, en-dehors de mes fins de semaine en Charente-Maritime, deux déplacements par semaine à travers le pays pour rencontrer les agriculteurs sur le terrain.

Les sujets qui étaient déjà des problèmes à l’époque de votre entrée en fonction (la complexité administrative de la Politique agricole commune, les revenus des agriculteurs, l’irrigation...) sont encore d’actualité aujourd’hui. Est-ce que la France n’a pas du mal à adapter ses politiques agricoles aux réalités du métier ?

La Pac est une chance énorme pour l’agriculture française, mais son application est toujours complexe. Elle l’est aujourd’hui, on le voit bien, avec la réforme qui se profile.

L’irrigation est un problème vraiment difficile. Quand je vois les amas d’eau que notre département a eu pendant l’hiver, au printemps et même actuellement, et qu’on n’est pas capables d’en stocker, parce qu’il y a une opposition, dogmatique et vraiment sans sens de l’intérêt général, aux réserves d’eau, ça me met en colère.

Le Département a été novateur : avec Michel Doublet, avec Françoise de Roffignac, nous avons créé le Syres, nous avons voulu passer, suite au rapport de Philippe Martin, d’une eau gérée par le privé à une eau gérée par la puissance publique, en l’occurence un syndicat porté par le Département. J’espère que Françoise de Roffignac, Sylvie Marcilly et tous mes collègues réussiront à avancer sur les réserves d’eau. C’est quand même un gâchis de voir ce que des recours abusifs, malheureusement, causent dans notre département mais pas seulement, dans les Deux-Sèvres, dans la Vienne et partout en France.

L’irrigation est un problème vraiment difficile. Quand je vois les amas d’eau que notre département a eu pendant l’hiver, au printemps et même actuellement, et qu’on n’est pas capables d’en stocker, parce qu’il y a une opposition, dogmatique et vraiment sans sens de l’intérêt général, aux réserves d’eau, ça me met en colère.

Le Département a été novateur : avec Michel Doublet, avec Françoise de Roffignac, nous avons créé le Syres, nous avons voulu passer, suite au rapport de Philippe Martin, d’une eau gérée par le privé à une eau gérée par la puissance publique, en l’occurence un syndicat porté par le Département. J’espère que Françoise de Roffignac, Sylvie Marcilly et tous mes collègues réussiront à avancer sur les réserves d’eau. C’est quand même un gâchis de voir ce que des recours abusifs, malheureusement, causent dans notre département mais pas seulement, dans les Deux-Sèvres, dans la Vienne et partout en France.

Est-ce que les trente mois que vous avez passés au ministère de l’Agriculture ont influencé la politique agricole que vous avez portée dans le Département, et inversement ?

Oui, absolument. Je pensais, en arrivant au ministère de l’Agriculture, parce que j’étais député en Charente-Maritime d’une circonscription très rurale, allant de Royan à La Barde et St-Aigulin, connaître les problèmes agricoles. En réalité, ce n’était pas suffisant. J’ai bossé comme un beau diable pour comprendre le maquis de sigles, de politiques très complexes... Je repartais chaque semaine de Charente-Maritime avec des conseils de la profession agricole du département, avec des responsables syndicaux qui, quelles que soient les difficultés, essayaient de m’apporter leurs informations, et avec l’idée que l’agriculture française avait deux objectifs : être compétitive au niveau mondial - c’est plus que le cas avec le cognac - mais être aussi capable de produire une alimentation de qualité.

Mais il y avait aussi d’autres objectifs, comme l’installation des jeunes. J’ai beaucoup travaillé avec les JA, et nous avons toujours eu en Charente-Maritime une politique qui favorise l’installation, c’est fondamental. Et puis l’enseignement agricole : on a vraiment, avec le réseau des lycées agricoles, celui des maisons familiales et rurales - je crois beaucoup aux MFR, qui sont des outils fondamentaux d’insertion pour beaucoup de jeunes -, avec nos grandes écoles, un système de qualité.

Mais il y avait aussi d’autres objectifs, comme l’installation des jeunes. J’ai beaucoup travaillé avec les JA, et nous avons toujours eu en Charente-Maritime une politique qui favorise l’installation, c’est fondamental. Et puis l’enseignement agricole : on a vraiment, avec le réseau des lycées agricoles, celui des maisons familiales et rurales - je crois beaucoup aux MFR, qui sont des outils fondamentaux d’insertion pour beaucoup de jeunes -, avec nos grandes écoles, un système de qualité.

Quand la France parle d’agriculture au niveau mondial, à l’OMC, ou au niveau européen, nous sommes très écoutés.

Je crois aussi beaucoup à notre système de recherche agricole. La France a des outils que peu de pays ont. Je me suis aperçu que quand la France parle d’agriculture au niveau mondial, à l’OMC, ou au niveau européen, nous sommes très écoutés. J’étais heureux de voir des gens de qualité, comme Michel Barnier ou Bruno Le Maire, me succéder. Je me suis toujours aussi beaucoup appuyé sur les conseils de mes prédécesseurs : j’évoquais de Michel Rocard, mais je peux parler aussi de Jean Glavany ou d’autres encore. La confrérie des anciens ministres de l’Agriculture, au niveau national, a toujours eu pour moi son importance.

Vous avez peut-être donné des conseils au ministre actuel ?

Non, mais je trouve que Julien Denormandie fait bien son job. Il a des liens avec la Charente-Maritime, il connaît bien notre département. Il y vient en week-end ou en vacances. C’est bon à savoir pour les agriculteurs de Charente-Maritime.

Est-ce qu’il y a un dossier agricole qui vous a marqué plus que d’autres, en Charente-Maritime ?

C’est certainement celui des besoins d’eau, de l’accès à l’eau, ainsi que les difficultés de nos éleveurs pour se maintenir, dégager du pouvoir d’achat, dégager du revenu. Ce n’est pas simple, mais il y a de belles réussites, comme le pop-corn autour de St-Genis, des choses très originales qui ont été faites en Charente-Maritime par la profession agricole.

C’est certainement celui des besoins d’eau, de l’accès à l’eau, ainsi que les difficultés de nos éleveurs pour se maintenir, dégager du pouvoir d’achat, dégager du revenu. Ce n’est pas simple, mais il y a de belles réussites, comme le pop-corn autour de St-Genis, des choses très originales qui ont été faites en Charente-Maritime par la profession agricole.

Quel bilan tirez-vous de la politique agricole menée par le Département, après treize ans à la présidence du Conseil ?

On n’a jamais voulu bâtir une direction agricole. On a toujours considéré qu’on devait avoir nos techniciens, nos spécialistes, mais s’appuyer sur la Chambre. On a eu des partenariats exemplaires avec elle, aussi bien avec le président actuel que son prédécesseur qui est maintenant président régional, ou avec des élus qui connaissent bien les questions agricoles mais aussi politiques, comme Véronique Laprée, comme d’autres encore. C’est s’appuyer sur le monde agricole, et pas chercher à créer des directeurs, de l’ingénierie. Il faut être porteurs d’idées et sans arrêt, comme l’a fait Françoise de Roffignac et Michel Doublet avant elle, s’appuyer sur les professionnels.

La crise sanitaire que nous avons connue depuis un an l’a-t-elle faite évoluer ?

Nous avons cherché à continuer de développer, avec Françoise de Roffignac, avec la Chambre d’agriculture, avec l’ensemble des forces agricoles du département, les circuits courts. Quand on n’avait qu’une heure pour sortir, le fait de pouvoir trouver des produits de qualité, à proximité, était très important.

Il faut continuer à développer, avec la profession, avec la Région, les circuits courts et l’approvisionnement. Il faut permettre également un approvisionnement de tous les lieux publics, c’est-à-dire les écoles dans les communes, les collèges, les lycées. Il faut favoriser l’accès au bio, en particulier dans les menus de nos enfants. Il y a un énorme effort à faire. Nous avons en Charente-Maritime une agriculture très équilibrée, avec à peu près tous les types de productions, même s’il y a bien sûr des difficultés pour l’élevage qui sont un peu structurelles. Nous avons une offre agricole d’une très grande richesse et d’une très grande qualité. Il faut bien sûr favoriser les produits qui sont des produits mondiaux, comme le cognac, mais aussi favoriser les produits qu’on peut transformer, consommer et acheter localement.

Il faut continuer à développer, avec la profession, avec la Région, les circuits courts et l’approvisionnement. Il faut permettre également un approvisionnement de tous les lieux publics, c’est-à-dire les écoles dans les communes, les collèges, les lycées. Il faut favoriser l’accès au bio, en particulier dans les menus de nos enfants. Il y a un énorme effort à faire. Nous avons en Charente-Maritime une agriculture très équilibrée, avec à peu près tous les types de productions, même s’il y a bien sûr des difficultés pour l’élevage qui sont un peu structurelles. Nous avons une offre agricole d’une très grande richesse et d’une très grande qualité. Il faut bien sûr favoriser les produits qui sont des produits mondiaux, comme le cognac, mais aussi favoriser les produits qu’on peut transformer, consommer et acheter localement.

Comment envisagez-vous l’évolution de notre agriculture départementale pour les dix ans à venir ?

Je la vois positivement, d’abord parce qu’elle a un marché mondial pour la viticulture, parce qu’elle a un marché départemental de 660 000 habitants, ainsi qu’un marché pour faire connaître nos produits. Notre agriculture départementale peut vendre au printemps les pommes de terre de l’île de Ré, vendre l’été notre pineau et notre cognac, nos melons charentais, nos produits laitiers... Nous avons la chance d’avoir des millions de personnes qui viennent en Charente-Maritime l’été, des Européens - pas encore cette année, mais ça va revenir -, des Français... C’est une occasion inespérée de faire connaître et apprécier nos produits. Le marché vient à nous, il faut le satisfaire. Il faut leur donner l’occasion de connaître nos produits, nos fromages, nos beurres, nos produits de la terre, le melon, le pop-corn, les produits issus des grandes productions agricoles, mais également toutes nos petites productions locales.

Enfin, quels sont les trois mots qui vous viendraient à l’esprit pour définir notre beau département ?

L’équilibre, des paysages de la terre, de la mer et des îles. L’humanisme de ses habitants, qui ne font jamais des choix extrêmes. Et la beauté. Un coucher de soleil sur le phare de Cordouan, sur les collines de Saintonge, ou un lever de soleil sur les estuaires ou nos marais, ce sont des moments magnifiques. On oublie souvent qu’en Charente-Maritime, une grande partie du paysage est un paysage de marais, et de forêts. Ce sont des richesses extraordinaires sur le plan touristique et économique, et sur le plan de la protection de l’environnement.