Irrigation : 23 réserves envisagées sur la Boutonne pour moins prélever

Depuis des décennies que l’on en parle, que les irrigants espèrent, que l’équilibre est recherché, l’avant-dernière phase, avant travaux, se profile.

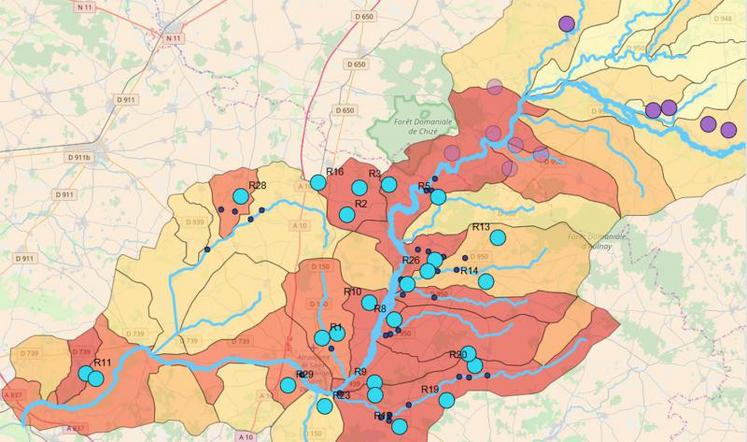

Il y a eu (car c’est bien un passé qu’il faut employer) des études, nombreuses, menées par l’ASA Boutonne pour installer sur le bassin de la Boutonne moyenne et aval des «bassines.» D’études de faisabilité, en études techniques, puis en études d’impact, l’ASA Boutonne, partie prenante dans le projet a discuté, parlementé, défendu l’idée, puis les options, puis encore les techniques dans et hors du SAGE. Elle a financé d’autres études pour apprécier les impacts sur les milieux, sur la faune, la flore, sur l’économie locale et agricole. Puis la CLE a écrit un projet de territoire pour fédérer tous les acteurs autour de l’eau du bassin pour décliner les actions à entreprendre. Enfin, ces dernières années, le Conseil départemental a créé un syndicat mixte, dans lequel l’ASA Boutonne est membre : le SYRES 17. C’est lui qui sera maître d’ouvrage sur les réserves de substitution. Et c’est lui qui présente effectivement le projet de 23 réserves sur la Boutonne dans sa partie Charente-Maritime, qui est soumis à l’enquête d’utilité publique à partir du 12 février prochain. 5,8 Mm3 sont ainsi projetés d’être stockés dans 23 réserves d’une surface de 1,3 ha à 5,9 ha. Les stockages envisagés vont de 100 000 m3 à 570 000 m3. Il s’agit de 22 créations et une réserve réhabilitée. «Les emplacements ont été négociés par l’ASA avec les propriétaires et les riverains, en dehors de zones naturelles sensibles, comme des ZNIEFF ou Natura 2000» souligne Fabien Poussin, le directeur du SYRES 17. Stratégiquement placées dans le tissu des irrigants existants, ces réserves seront construites sur des terrains qui appartiendront au SYRES 17. Les réserves appartiendront au SYRES qui assure le pompage, de l’automne au début du printemps, depuis la nappe superficielle, puis la restitue plus tard dans l’été au réseau des irrigants connectés, facture l’eau ainsi livrée à l’ASA, qui refacture en fonction de ses investissements aux irrigants utilisateurs en fonction des quantités utilisées ; les autres irrigants, non servis par le réseau des réserves, sont financièrement solidaires, puisque les quantités utilisées des réserves ne sont pas prélevées dans le milieu. L’organisme unique a un rôle de répartition annuel, mais aussi conjoncturel. Pour l’heure, ce sont les localisations, les systèmes de pompage et ceux de redistribution qui sont discutés dans l’enquête d’utilité publique. «Les achats de foncier, même s’il y a eu déjà des accords avec la SAFER pour des échanges amiables ou des rétrocessions, se feront à l’issue de la déclaration d’utilité publique. Comme celle des appels d’offres auprès de groupements d’entreprises pour leurs constructions.» Explication simplifiée des choix techniques : on creuse, on terrasse les bords, on pose un géotextile pour 15 à 20 ans, on utilise les forages existants (utilisés par convention) ou on les crée, on fait des digues autour, on met en eau… on équipe tout cela de capteurs et de compteurs. «Nous allons fermer des dizaines de forages qui deviendront ainsi inutiles» résume Fabien Poussin.

La mécanique administrative

Ces réserves ne sont pas principalement situées dans l’ancien site prévu de la Trézence, mais au plus près des parcelles irriguées. On imagine, à ce jour, trois tranches de travaux : «nous construirons dès que nous aurons le feu vert, 7 à 8 réserves par an. Tout ne sera naturellement pas construit avant l’échéance fatidique de 2021» Il est vrai que le retard pris dans le montage des dossiers par l’empilement des réglementations, des études nécessaires et des atermoiements politiques et administratifs n’a pas fait dans la diligence. Pendant ce temps, s’instauraient les volumes prélevables, qui d’années en années, diminuaient drastiquement. «Il nous faudra 3 ans de travaux au minimum» assure Fabien Poussin. On pourrait, selon lui, préférer une Déclaration d’intérêt Général (DIG), plutôt qu’une DUP. La DIG est une procédure instituée par la Loi sur l’eau qui permet à un maître d’ouvrage public d’entreprendre l’étude, l’exécution et l’exploitation de tous travaux, actions, ouvrages ou installations présentant un caractère d’intérêt général ou d’urgence, visant notamment l’aménagement et la gestion de l’eau sur les cours d’eau non domaniaux, parfois en cas de carence des propriétaires. Cette procédure réservée aux maîtres d’ouvrage publics, permet au préfet de statuer par arrêté, dans les trois mois à compter du jour de réception par la préfecture du dossier de l’enquête transmis par le commissaire enquêteur, sur le caractère d’intérêt général de l’opération, prononce, s’il y a lieu, la DUP et accorde l’autorisation au titre de la Loi sur l’eau.

Une eau sécurisée

Cette DIG donnera donc le départ du second round : celui d’une renégociation des montages financiers entre Etat (qui dit vouloir y participer), Conseil régional (qui dit aussi vouloir participer), Agence de l’eau et collectivités locales. Aujourd’hui, le système de syndicat mixte ne donne pas encore toutes les clés de financement. Ce qui pourrait in fine changer le prix final du mètre cube à l’enrouleur. On attend donc pour acquérir le foncier définitivement, même si on a déjà des engagements écrits. On attend pour passer les marchés de travaux. Fabien Poussin se garde bien d’avancer des chiffres au mètre cube. D’autant que dépendront de ce dernier les options choisies en quantité des irrigants, les cultures arrosées, les choix culturaux des exploitants. «Il est possible qu’avec cette ressource en eau garantie par les réserves les exploitants décident de réaliser des cultures à meilleure valeur ajoutée, que les pouvoirs publics peuvent aussi décider de l’utilisation de l’eau à d’autres fins que les grandes cultures, que…» Le paradigme est tellement «neuf» que ce n’est pas forcément du maïs payé à bas prix qui sera irrigué, mais d’autres cultures contractuelles. Le projet de territoire mentionne une filière luzerne. L’ombre de l’ancienne usine de Paillet resurgit. Sans être un projet figé, avec ces 23 réserves, pourrait grandir au fil du temps. «C’est aujourd’hui, le plus grand projet que porte le SYRES 17» conclut Fabien Poussin. Il se prête à rêver : des vannes pilotées après un temps d’expérimentation, des panneaux solaires flottants, des premières fois où manuellement on actionnera la pompe pour alimenter une réserve.